新闻中心

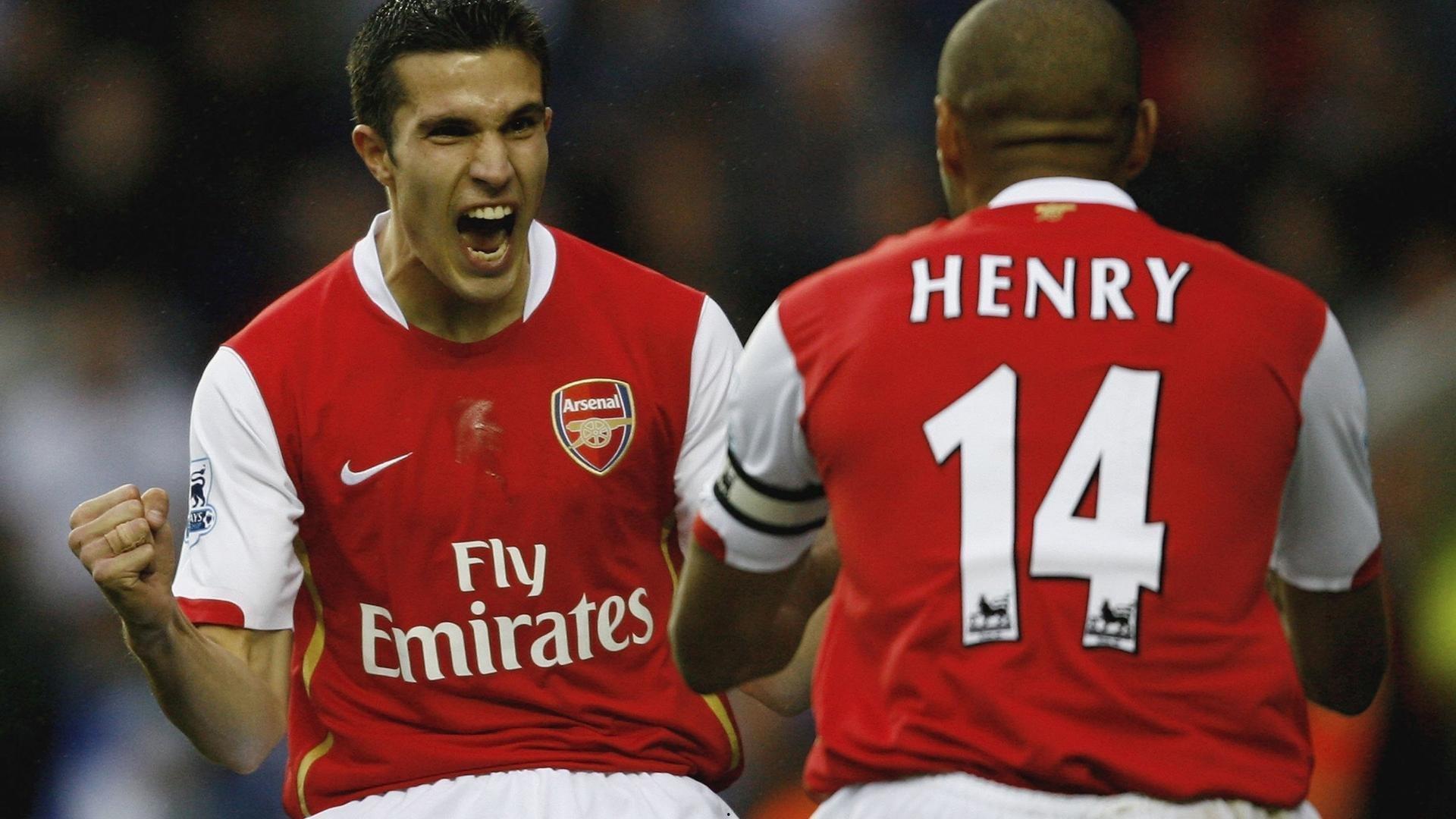

事件回溯:从并肩作战到分庭抗礼

事件的中心人物,是波波维奇教练树上一位已然枝繁叶茂的门生,出于对各方关系的维护,我们姑且将其称为“教练A”,教练A球员时代曾在波波维奇麾下效力,深受其战术理念与执教哲学的熏陶,退役转型后,他首先在马刺的教练组中担任职务,在波波维奇身边进一步学习了球队建设、临场指挥以及更衣室管理的精髓,可以说,他的教练生涯根基,深深扎在了圣安东尼奥的土壤之中。

几年前,教练A获得了执掌另一支NBA球队教鞭的机会,这是职业教练成长的必然路径,波波维奇当时也给予了衷心的祝福,此番教练A为了充实自己的教练班子,增强球队竞争力,将目光投向了培养他的“娘家”——马刺队,他成功说服了目前在马刺教练组中担任关键角色、特别是在球员发展或战术设计方面有独到之处的一名助教,跳槽加盟其所在球队。

对于波波维奇而言,这无疑是一次复杂且略带苦涩的体验,他乐于见到弟子们在外独当一面,这本身就是他教练生涯成功的延伸;但另一方面,被自己亲手培养出来的人“挖墙脚”,直接动摇自己团队的稳定性,其中的滋味恐怕难以对外人言说,以波波维奇在联盟中的地位和个性,他绝不会公开表达任何不满,这种“有苦也不敢说”的处境,恰恰凸显了此事背后的微妙与尴尬。

影响分析:马刺体系面临的人才挑战

此次挖角事件,对马刺队的影响是多层次的。

教练团队实力受损,被挖走的助教绝非等闲之辈,他很可能负责着某位核心年轻球员(例如状元秀维克托·文班亚马)的日常训练,或者在防守体系、进攻战术板上有其专长,他的离开,会造成战术延续性的中断和特定球员培养计划的暂时停滞,马刺正处于以文班亚马为核心的重建关键期,任何教练团队的动荡都可能影响到年轻球员的成长步伐。

马刺“教练黄埔军校”的光环带来反噬,数十年来,波波维奇麾下走出了众多优秀的教练和管理人才,遍布全联盟,马刺体系被誉为NBA的“教练摇篮”,这曾是马刺软实力的象征,当这些“门生”羽翼丰满后,他们不仅带走了马刺的篮球哲学,也开始反过来从马刺汲取资源,过去可能是招募自由球员时打“感情牌”,如今则直接瞄准了教练和后勤团队,这种人才流动从单向输出变成了双向甚至反向,对马刺的稳定构成了持续性的挑战。

揭示了小型市场球队的生存困境,圣安东尼奥并非纽约、洛杉矶那样的大球市,在资源和吸引力上本就存在天然劣势,当其他球队,尤其是由前马刺系人员执掌的球队,能够提供更高的职位、更丰厚的薪水时,马刺在留住优秀辅助型人才方面的难度便会增大,波波维奇的个人魅力和马刺的文化底蕴是重要的吸引力,但并非总是万能。

历史脉络:马刺系内部的合纵连横

这并非马刺系内部第一次出现类似的情况,但此次的“挖墙脚”性质尤为引人注目,回顾过往,我们可以看到一条清晰的演变轨迹:

- 早期合作与扩散(2000-2010年代):如迈克·布登霍尔泽、布雷特·布朗等,他们在离开马刺后,成功将马刺的团队篮球理念移植到其他球队,并与波波维奇保持着良好的关系,更多是一种理念的传承。

- 竞争关系的显现(2010年代末至今):随着一些弟子在总经理或主帅位置上站稳脚跟,竞争不可避免,在球员交易和自由市场签约上,曾经的“一家人”也会为了各自球队的利益而博弈。

- 资源争夺的白热化(当前):教练A此次的行为,将竞争从球员市场延伸到了教练组乃至管理层等核心智囊团,这标志着一个新阶段——马刺不仅要防范其他球队挖人,还要警惕来自“自己人”的觊觎。

联盟风向:教练团队重要性空前提升

这一事件也折射出当下NBA的整体趋势:教练团队的专业化与重要性达到了前所未有的高度。

在现代篮球中,主教练不再是唯一的战术大脑,他需要一个由专项助教、数据分析师、球员发展教练等组成的庞大智囊团,负责进攻战术的助教、专门调教大个子技术的教练、乃至负责与核心球员沟通的首席助教,都成为了球队能否取得成功的关键拼图,像教练A这样,通过挖掘“知根知底”的优秀助教来快速提升自身团队实力的做法,正变得越来越普遍,这本质上是对高质量篮球智力资源的争夺。

未来展望:波波维奇与马刺的应对之策

面对这一新局面,波波维奇和马刺管理层预计将从以下几方面着手应对:

- 内部挖潜与快速补充:马刺队内或许还有其他具备潜力的年轻教练,或者可以从发展联盟乃至大学篮球界寻找新鲜血液,波波维奇善于培养教练,这次危机也可能转化为一次内部晋升的机会。

- 强化文化粘性:继续深化和强调马刺独特的家庭式文化和长期主义价值观,让团队成员在考虑去留时,不仅仅衡量薪资和职位,也会权衡工作环境与长期发展。

- 结构性调整:可能需要对关键岗位的助教提供更具竞争力的薪酬待遇,或者考虑在合同中加入某些特殊条款,以增加被挖角的难度。

- 波波维奇的个人抉择:已年过七旬的波波维奇,其未来的执教计划本身就是马刺最大的变量,此次事件会否加速他培养接班人的进程?他会如何重新梳理与众多门生之间亦师亦友亦敌的复杂关系?这些都将是未来一段时间马刺队故事的重要看点。